Sciences participatives : ces projets qui font avancer les sciences grâce aux citoyennes et citoyens

Cet article est issu de L'Édition n°25.

Les sciences participatives sont devenues un outil de choix pour diffuser les connaissances scientifiques et impliquer le grand public dans les travaux de recherche. À l’Université Paris-Saclay aussi, les sciences citoyennes sont en plein essor, comme en témoignent ces quatre projets participatifs portés ou accompagnés par des personnels de recherche de l’université.

Faire pousser des haricots, partir à la chasse aux météorites, observer les oiseaux se nourrir, ou encore… collecter un échantillon de ses selles. À première vue, il n’existe aucun rapport entre ces activités plus ou moins insolites. Elles ont pourtant un point commun : celui d’être des projets de recherche. Sauf qu’ici, ce ne sont pas des chercheurs ou chercheuses qui réalisent les expériences, mais des citoyennes et citoyens qui se portent volontaires pour donner un coup de pouce aux scientifiques.

Depuis une vingtaine d’années, les sciences participatives (ou citoyennes) connaissent un succès grandissant. Les programmes ne cessent de se multiplier, sous des formes et dans des disciplines variées, pour impliquer le grand public dans les recherches scientifiques. Si certains projets démarrent à peine, d’autres récoltent déjà les fruits de plusieurs années de collaboration citoyenne. Certains se voient même récompensés pour leur démarche, à l’image du projet INCREASE, lauréat en juin dernier du Prix européen pour la science citoyenne 2024. À ce jour, plus de 13 000 volontaires ont participé à cette expérience à travers l’Europe. Une belle performance pour le haricot commun, au centre de cette initiative pas comme les autres.

Décentraliser la conservation du haricot commun

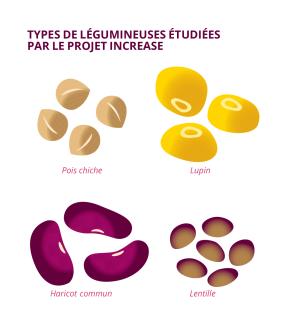

Lancé en mai 2020, le projet INCREASE (Intelligent Collections of Food-Legume Genetic Resources for European Agrofood Systems) a « pour objectif de caractériser et conserver les ressources génétiques de quatre légumineuses alimentaires : le lupin, la lentille, le pois chiche et le haricot commun », explique Maud Tenaillon, directrice de recherche au laboratoire Génétique quantitative et évolution (GQE – Univ. Paris-Saclay/INRAE/CNRS/AgroParisTech) et relais français du projet porté par une équipe de l’Università Politecnica delle Marche en Italie. « Nous pensons que ces légumineuses ont un rôle très important à jouer dans la transition agroécologique. Alors que la consommation de viande est en diminution à l’échelle européenne, il y a une vraie demande pour manger plus de légumineuses qui sont riches en protéines. »

Si ces plantes montrent une grande diversité, le nombre de variétés cultivées est aujourd’hui bien moindre qu’autrefois. Cette diversité est heureusement conservée dans des banques de gènes qui ont pour mission de répertorier les variétés et de les caractériser. « Le problème est que chacune le fait à sa manière et qu’il est difficile de savoir ce qu’il y a exactement à tel endroit. » C’est de ce constat qu’est né le projet INCREASE : « L’idée est de tout mettre à plat afin d’améliorer la connaissance et la conservation des quatre légumineuses cibles. »

Avec le haricot commun, l’équipe adopte toutefois une approche inédite. Plutôt que de laisser les graines à quelques endroits entre les mains de professionnels, elle lance une expérience participative pour « décentraliser » la conservation. « Nous avons pensé : pourquoi les citoyennes et citoyens ne pourraient-ils pas se réapproprier cette diversité et être actrices et acteurs de la conservation des ressources génétiques ? », précise Maud Tenaillon. Démarrée en 2021, l’expérience consiste à demander à des volontaires de faire pousser des haricots à domicile pour étudier les variétés dans différents environnements.

Pour prendre part au projet, nul besoin d’être un ou une experte des plantes. « Tout le monde peut participer, il suffit d’avoir un bout de terre sur un balcon, dans un jardin ou un champ. » Après inscription, les volontaires reçoivent un paquet de cinq variétés de graines – plus une variété contrôle - sélectionnées parmi le millier de variétés de haricots retenues pour l’expérience. « 70 % des variétés proviennent d’Europe. 75 % sont grimpantes et 25 % sont naines », détaille la chercheuse du laboratoire GQE. De quoi « montrer qu’un haricot n’est pas forcément un haricot blanc de quelques centimètres. »

Vient alors le moment crucial : celui de semer les légumineuses et de démarrer les observations. Date d’émergence, forme de la feuille, couleur des gousses, aspect des graines… Les plants sont scrutés de la tête au pied. « Nous avons essayé établir un protocole précis en fournissant des échelles de couleur, des grilles de mesure, etc. Pour simplifier la démarche, nous demandons de prendre des photos qui sont ensuite analysées par une intelligence artificielle capable de mesurer automatiquement les caractères des feuilles, des graines, etc. » Toutes les données et photos sont envoyées par les volontaires via l’application mobile INCREASE CSA développée pour l’expérience.

Après quatre campagnes - organisées chaque année de mi-novembre à fin février -, l’équipe dispose déjà de milliers de données. Mais il faudra attendre avant que celles-ci ne livrent de premiers résultats. « La gestion du projet, notamment l’envoi des graines, demande beaucoup de travail », confie Maud Tenaillon. Rien qu’en 2023, on compte plus de 8 000 sacs de graines envoyés par l’équipe italienne. « Quand les données arrivent, il faut aussi les nettoyer ce qui prend un temps considérable. » Ceci n’empêche pas les chercheurs et chercheuses d’espérer prolonger l’expérience au-delà des cinq années initialement prévues. En plus de scruter leurs haricots, les volontaires sont désormais invités à se partager des conseils, des vidéos, des recettes de cuisine voire de s’échanger des graines. À condition de respecter les consignes fournies par l’application. « Les graines, ça ne s’échange pas n’importe comment ! », prévient Maud Tenaillon. C’est aussi ça l’objectif d’INCREASE : « Faire prendre conscience aux citoyennes et citoyens que les graines sont un patrimoine important et précieux. »

Les yeux vers le ciel, à l’affût des météores

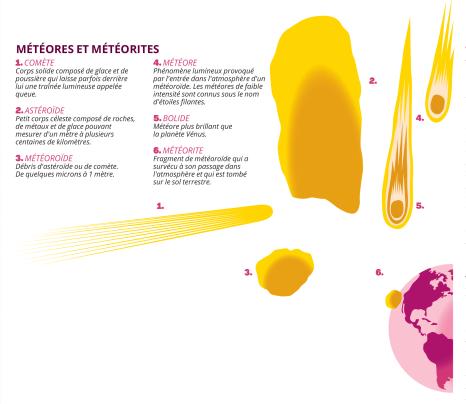

Le 26 juillet dernier, un météore presque aussi lumineux que la pleine Lune a embrasé le ciel de l’Est de la France. Survenu à deux heures du matin, durant cinq secondes à peine, le phénomène aurait très bien pu passer inaperçu. Il n’a pourtant pas échappé aux caméras de FRIPON, ni aux témoins de Vigie-ciel. Grâce à ces observations, peu de temps après, on savait déjà tout de ce météoroïde : son origine, sa vitesse, sa trajectoire… Preuve que les haricots ne sont pas les seuls à bénéficier des sciences participatives. Les programmes FRIPON et Vigie-ciel, portés par le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), l’Observatoire de Paris et l’Université Paris-Saclay, en sont un autre exemple.

C’est en 2014 que FRIPON (Fireball Recovery and Inter Planetary Observation Network) voit le jour, suite à deux événements survenus quelques années plus tôt : la chute d’une météorite dans la ville de Draveil (Essonne) et le passage d’une grosse étoile filante en Bretagne. « À l’époque, nous avions reçu beaucoup de témoignages mais nous étions dans l’incapacité de répondre à qui que ce soit », se souvient Sylvain Bouley, planétologue rattaché au laboratoire Géosciences Paris-Saclay (GEOPS – Univ. Paris-Saclay/CNRS). « En voyant l’engouement, nous avons décidé de créer un réseau de caméras capable de surveiller le ciel 24 heures sur 24 et de détecter les chutes de météorites. »

Pour ne pas oublier les témoins humains prêts à raconter leur expérience, un second programme se dessine, Vigie-ciel. « C’est l’aspect participatif de FRIPON », précise l’enseignant-chercheur, co-fondateur des deux programmes. « Vigie-Ciel offre la possibilité aux témoins de remplir un formulaire pour raconter ce qu’elles et ils ont vu », à travers une douzaine de questions élaborées en partenariat avec l’American Meteor Society. « Ces rapports nous donnent rapidement une idée de l’intensité du phénomène : lorsque l’on a deux cents témoignages, on sait qu’il s’est vraiment passé quelque chose. C’est une alerte rapide pour aller voir les données des caméras. »

Les performances de FRIPON et de Vigie-ciel témoignent de leur efficacité. Depuis 2018, les deux cents caméras, installées sur des laboratoires, des planétariums ou des observatoires amateurs en France et dans d’autres pays, ont repéré plus de 10 000 bolides – de grosses étoiles filantes. Quant à Vigie-ciel, il totalise près de 13 000 rapports pour environ 4 000 événements observés. Ce dernier programme n’incite pas seulement des volontaires à scruter le ciel. Il les entraîne aussi dans des chasses aux météorites. « C’est le deuxième volet de Vigie-ciel : nous avons des coordinateurs régionaux qui proposent des formations et organisent des battues quand une chute de météorites est suspectée », confirme Sylvain Bouley. « Depuis 2018, il y a toujours eu une à deux chutes par an pour lesquelles nous avons organisé des battues. Mais on s’est vite rendu compte que chercher des météorites en France n’est pas simple. » Ce n’est d’ailleurs qu’en 2023 que le projet connaît ses premières victoires.

Cette année-là, en février, un astéroïde est repéré sept heures avant son entrée dans l’atmosphère. L’alerte donnée, le réseau FRIPON et la communauté Vigie-ciel sont mobilisés. « Le lendemain, on sait que quelque chose est tombé en Normandie. Le surlendemain, on est sur le terrain et en deux jours, la météorite est retrouvée », retrace le planétologue. « C’est le plus bel exemple de sciences participatives parce que ça n’aurait pas été possible sans tous les amateurs et amatrices qui ont filmé l’entrée de l’astéroïde, et sans tous les habitantes et habitants venus chercher la météorite avec nous. C’est une étudiante de 18 ans qui l’a trouvée dans un champ. On aurait pu totalement passer à côté. »

Une seconde victoire survient en septembre après l’observation d’un autre bolide dans le ciel. Les astronomes soupçonnent une chute en Sologne mais dans des forêts privées, difficiles d’accès pour une battue. Et puis surprise : une habitante contacte un relais FRIPON/Vigie-ciel. L’objet a atterri chez elle, en cassant sa table de jardin. « La caméra de surveillance a même enregistré le bruit de la chute sur la table ! C’est une autre belle histoire de sciences participatives parce que cela nous a permis d’informer cette habitante sur le phénomène et d’acquérir la météorite. »

Les secrets du microbiote bientôt éclairés par des dons de selles ?

Le domaine de la santé n’échappe pas à l’essor des recherches participatives. Tandis que des citoyennes et citoyens surveillent les cailloux cosmiques, d’autres ouvrent aux scientifiques une fenêtre inédite sur les milliards de micro-organismes qui peuplent nos intestins. Le French Gut - le microbiote français, c’est le nom de l’initiative lancée par l’unité MetaGenoPolis (MGP – Univ. Paris-Saclay/INRAE), en collaboration avec l’AP-HP, pour accélérer la recherche sur le microbiote intestinal. Elle vise à recruter d’ici 2027 pas moins de 100 000 personnes acceptant de faire don d’un échantillon de leurs selles. « Nous recherchons des individus de tout âge, partout en France, en bonne santé ou non », précise Anne-Sophie Alvarez, responsable communication du projet.

Le French Gut s’inscrit dans une vaste initiative internationale, le « Million Microbiome of Humans Project » (MMHP), qui ambitionne de constituer la plus grande base de données mondiale de microbiotes humains, avec un million d’échantillons provenant aussi bien des intestins que de la peau ou la bouche. « Cela fait quarante ans que je travaille sur le microbiote intestinal et j’ai vu le domaine évoluer considérablement », témoigne Joël Doré, directeur scientifique de MetaGenoPolis et du projet Le French Gut, et chercheur au sein de l’Institut Micalis (Univ. Paris-Saclay/INRAE/AgroParisTech). « Nous sommes passés d’études menées sur quelques dizaines de sujets à des études sur quelques centaines puis quelques milliers d’individus. Mais nous constatons que ça ne suffit pas. Il faut vraiment un très grand nombre de personnes pour parvenir à caractériser le microbiote de la population humaine et identifier ses spécificités dans la santé ou la maladie. »

Caractériser le microbiote, autrement dit mieux comprendre sa composition. C’est l’un des axes de recherche de l’initiative. On sait aujourd’hui que la composition du microbiote intestinal est très variable d’un individu à l’autre. Des recherches ont également établi des liens entre le microbiote et certaines maladies chroniques telles que le diabète, l’obésité, le cancer ou encore les maladies inflammatoires de l’intestin. Mais qu’est-ce que réellement un microbiote en bonne santé ? « Nous voulons construire, pour la population française, une référence des microbiotes associés aux personnes en bonne santé et aux personnes malades », précise le chercheur. « Nous espérons aussi mieux comprendre l’influence que peuvent avoir les habitudes alimentaires, les modes de vie et l’exposition à certains facteurs environnementaux sur le microbiote. Enfin, nous voulons aller plus loin dans les recherches sur les liens entre le microbiote et les maladies chroniques les plus fréquentes. »

Après une phase pilote lancée en 2022, Le French Gut passe à la vitesse supérieure avec l’objectif des 100 000 dons. Pour intégrer la cohorte, les volontaires doivent s’inscrire en ligne sur le site du projet et remplir un questionnaire d’une vingtaine de minutes sur leur état de santé, leur alimentation, etc. « Ces données sont très importantes parce qu’elles seront croisées avec celles de leur microbiote », précise Anne-Sophie Alvarez. Suite à cela, un kit leur est envoyé à domicile pour réaliser la collecte de selles, expédiée ensuite par courrier postal. « C’est un simple écouvillon, on n’a vraiment pas besoin de grand-chose. »

Tous les prélèvements sont ensuite vérifiés et anonymisés avant d’être envoyés pour analyse à MetaGenoPolis. À partir des échantillons, « nous réalisons une extraction puis un séquençage de l’ADN pour déterminer les génomes microbiens présents », détaille Joël Doré. « Nous avons beaucoup travaillé sur la logistique de collecte parce que l’objectif de 100 000 échantillons est très important. » Les perspectives du projet le sont tout autant. « Le plus fort potentiel imaginable est la prédictivité des maladies. Grâce aux données de santé auxquelles nous avons accès, nous allons avoir un suivi des individus pendant au moins vingt ans. Si certains développent des maladies, nous pourrons revenir sur les échantillons et tenter d’identifier des signatures prédictives dans le microbiote. »

Collecter un échantillon de ses selles, l’expérience peut sembler rebutante. Et pourtant, Le French Gut n’a eu aucun mal à recruter les 3 000 volontaires de la phase pilote, réunis en une semaine à peine. « L’engouement sociétal nous a un peu surpris », avoue Joël Doré. Mais « le grand public est de plus en plus à l’écoute sur le domaine du microbiote », assure Anne-Sophie Alvarez. Les échantillons de cette phase pilote sont en cours d’analyse.

Un serious game pour mimer les oiseaux aux mangeoires

Jouer pour faire avancer la recherche. Cette autre forme de sciences participatives fait ses preuves avec le projet BirdLab, lancé en 2014 par Carmen Bessa-Gomes et François Chiron, enseignants-chercheurs au laboratoire Écologie, systématique et évolution (ESE – Univ. Paris-Saclay/CNRS/AgroParisTech), en collaboration avec Vigie-nature et le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN). Avec cette initiative, les citoyennes et citoyens sont invités à témoigner des comportements des oiseaux aux mangeoires en hiver grâce à un serious game - un jeu - disponible sur l’application mobile BirdLab.

Pour participer, inutile là-encore d’être un ou une experte en ornithologie, ni même de connaître les vingt-neuf espèces présentes dans le jeu, sélectionnées parmi les espèces les plus fréquentes. Les volontaires doivent simplement se placer devant deux mangeoires identiques installées dans un jardin, sur un balcon ou dans un lieu public, et remplies de graines ou de boules de graisse, puis observer les oiseaux qui s’y posent. Une fois le jeu lancé, « chaque partie dure cinq minutes durant lesquelles les joueurs et joueuses reproduisent en temps réel les mouvements des oiseaux, en sélectionnant les espèces présentes et en les déplaçant sur les mangeoires », précise François Chiron.

Cette activité, ludique pour les volontaires, est surtout très instructive pour les écologues. « L’objectif est d’étudier la dynamique de recrutement des espèces aux mangeoires et les interactions entre elles. » Certaines espèces sont-elles évitées par d’autres car plus compétitrices ? À l’inverse, certaines facilitent-elles l’arrivée d’autres oiseaux plus suiveurs voire chapardeurs ? Et existe-t-il ces mêmes comportements entre individus d’une même espèce ? Telles sont les questions auxquelles l’équipe BirdLab entend répondre à l’aide des données récoltées. « Nous cherchons aussi à comprendre comment ces comportements d’agrégation ou d’évitement varient en fonction de l’environnement, des conditions météo, du paysage, etc. », ajoute François Chiron.

Durant les campagnes d’observation qui se tiennent chaque année de mi-novembre à mi-mars, chaque « birdlabeur » et « birdlabeuse » réalise autant de parties que souhaité. Dix ans après le lancement du jeu, on dénombre ainsi près de cent mille parties, pour quelques millions d’interactions observées entre les oiseaux. Grâce à ce projet, « nous obtenons bien plus de données qu’avec une étude classique basée sur des observations de scientifiques. » Mais l’aspect participatif ne s’arrête pas là. « En écologie, les questions qu’on se pose partent des observations. Il est donc très important pour nous de faire évoluer l’expérience en fonction des observations concrètes des joueurs et des joueuses, et de leurs interrogations », relève François Chiron.

C’est de cette façon, par exemple, que la perruche à collier a fait son entrée parmi les espèces de BirdLab. « Les gens s’inquiétaient de sa présence aux mangeoires, en région parisienne notamment, et se demandaient s’il fallait lui en interdire l’accès. » Cette interrogation et les données collectées avec le jeu conduisent en 2020 à de premiers résultats sur le sujet. Verdict : bien que perçue comme envahissante, la perruche ne serait pas plus compétitive à la mangeoire que d’autres espèces de même gabarit qu’elle, comme la tourterelle turque ou la pie bavarde. Si ces résultats bousculent les croyances, les données fournies par BirdLab confirment certains traits comportementaux déjà bien connus chez d’autres oiseaux tel que le caractère solitaire du rouge-gorge ou les penchants agressifs de la mésange bleue.

Qu’il s’agisse de haricots, de météores ou d’oiseaux, maintenir de tels projets sur le long terme n’est pas chose aisée, en particulier lorsqu’ils font appel à des outils tels qu’une application mobile ou des caméras qui requièrent de la maintenance technique. « C’est la principale difficulté que nous avons rencontrée », appuie François Chiron. S’ajoute à cela la nécessité d’animer les programmes pour recruter à chaque campagne de nouveaux et nouvelles volontaires. Pour l’écologue, l’enjeu de ces projets va au-delà de rassembler des données : « Ce que je trouve génial, c’est l’impact de notre action sur la conservation de la nature. Avec les sciences participatives, les gens observent, apprennent et développent une certaine empathie envers les oiseaux. Il y a beaucoup d’études qui montrent qu’observer la nature a aussi des bienfaits sur le bien-être et la santé humaine. Je pense qu’on sous-estime les effets positifs indirects liés à ce type de pratiques. »

Références :

- INCREASE : la campagne d'inscription pour l'édition 2025 a démarré et est ouverte jusqu'au 28 février. Informations et inscription sur www.pulsesincrease.eu/fr/experiment

- Vigie-ciel/FRIPON : informations et inscription sur www.vigie-ciel.org

- Le French Gut : pour devenir volontaire et faire un don de selles, rendez-vous sur le https://lefrenchgut.fr/

- BirdLab : informations et inscription sur www.birdlab.fr

Cet article est issu de L'Édition n°25.

L'intégralité du journal est à découvrir ici en version numérique.

Pour découvrir d'autres articles et sujets, abonnez-vous au journal L'Édition et recevez les prochains numéros :