Physiologie du muscle : fonctionnement, thérapies et autres mystères

Cet article est issu de L'Édition n°24.

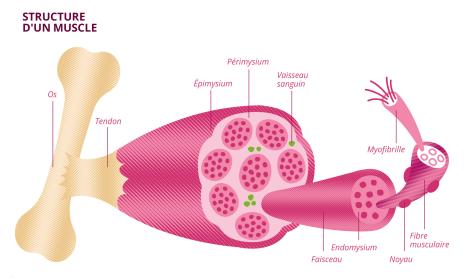

Au nombre de 639 dans l’entièreté du corps humain, les muscles squelettiques sont des organes dont la fonction première est la contraction. Composés de fibres musculaires regroupées en faisceaux, les muscles rendent possible le mouvement ou la résistance à une force extérieure du corps humain. Lors de la contraction, la taille des fibres musculaires diminue et avec elle celle du faisceau, puis ainsi celle du muscle. Comment fonctionne cette machinerie complexe ? Quelles sont les pathologies affectant les cellules musculaires et comment les traiter ?

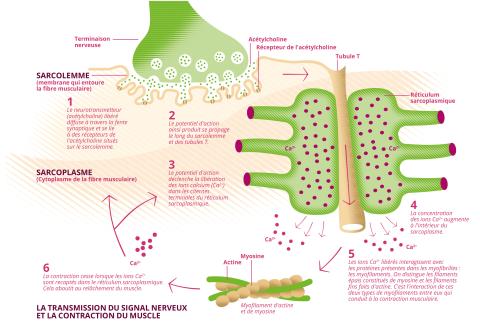

La contraction du muscle débute par une excitation préalable des fibres musculaires par des motoneurones, à l’interface entre muscle et système nerveux. Cette excitation provoque un glissement de fibres musculaires les unes contre les autres, à l’origine d’une contraction et d’un durcissement du muscle, et inversement, de la détente de l’organe. Au coeur de ce mécanisme complexe, se trouve un carburant essentiel : l’adénosine triphosphate (ATP), un nucléotide qui, par son hydrolyse, fournit notamment l’énergie nécessaire au mécanisme de contraction des cellules musculaires. L’ATP est quant à elle synthétisée par voie aérobie (impliquant l’oxygène provenant du système respiratoire), anaérobie lactique ou alactique. Les deux premières voies métaboliques consomment du glucose tandis que la dernière voie utilise de la créatine lors d’exercices intenses.

Au cours de la voie anaérobie lactique, le glucose (provenant directement du muscle, du système sanguin ou du foie) est dégradé en pyruvate : c’est la glycolyse. Ce pyruvate obtenu est ensuite le sujet d’une nouvelle réaction chimique conduisant à la formation de lactate. Pendant longtemps, le lactate a été estampillé déchet toxique pour le muscle. Il faut attendre 1986 et les travaux de George Brooks, chercheur au sein de l’université de Berkeley, en Californie (États-Unis), pour démontrer le rôle de « navette » du lactate entre différents sites musculaires. Le lactate est majoritairement produit par les fibres musculaires rapides et utilisé comme un substrat énergétique utilisé par les fibres lentes lors de la contraction.

Percer le secret des perturbations métaboliques engendrées par l’exercice physique

Au sein du Laboratoire de biologie de l’exercice pour la performance et la santé (LBEPS - Univ. Paris-Saclay/Univ. d’Évry/ Service de santé des armées), Claire Thomas-Junius s’intéresse notamment à la voie anaérobie lactique et aux perturbations métaboliques entraînées par les réactions chimiques de cette voie métabolique. « Lors d'un exercice intense, la demande énergétique des muscles est satisfaite par la dégradation des glucides. Ce processus s’accompagne d’une production de lactate, d’une accumulation de phosphate inorganique et d'ions hydrogène (H+), ainsi qu'une diminution de la concentration des ions bicarbonates dans l'organisme : il se produit alors une acidose métabolique, un phénomène naturel résultant de la production d'énergie par la transformation des glucides. Mes travaux consistent à comprendre les effets de ces perturbations métaboliques sur l’organisme et sur l’apparition de la fatigue », explique la chercheuse, directrice du LBEPS. « Pendant longtemps, le consensus était que le lactate était toxique, que cette molécule générait des crampes. Or, ce lien entre crampes et lactate n’a jamais été prouvé. Le paradigme autour du lactate change : celui-ci est considéré comme faisant partie des exerkines, un groupe de molécules produites durant l’exercice aux effets positifs sur le muscle. De plus, le lactate est un substrat, recyclé durant l’effort, économisant ainsi les réserves en glucose du corps humain », précise la chercheuse.

L’acidose métabolique, résultat immédiat de la dégradation de glucides par les fibres musculaires, est un trouble de l’équilibre acido-basique qui entraîne une baisse du pH. Ce déséquilibre a notamment des répercussions à l’interface entre la terminaison nerveuse et la fibre musculaire, et ainsi sur la glycolyse. « L’énergie produite grâce à la dégradation des sucres va acidifier l’organisme », résume Claire Thomas-Junius. « Et lorsque le muscle produit un ion lactate, et du fait de son rôle de "navette", un proton est transporté du muscle vers le sang par un système protéique. Finalement, grâce à la production de lactate, l’acidose musculaire est limitée. » Un projet de thèse, débuté en octobre 2023 au sein du LBEPS, porte actuellement sur la problématique de la communication du muscle et du tissu adipeux et du rôle fondamental des lactates.

L’applications des études auprès d’athlètes de haut niveau

Elle-même une ancienne athlète de demi-fond, avant de débuter une carrière de chercheuse, puis d’arriver à l’Université d’Évry en 2005, Claire Thomas-Junius axe ses travaux de recherche sur les entraînements sportifs de haute intensité, notamment auprès des athlètes de haut niveau. En 2019, la chercheuse participe à l’élaboration du livre Sports à haute intensité : mieux comprendre la performance pour mieux l’entraîner, publié par l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (Insep). « Cet ouvrage traite des sports à haute intensité, en fonction de la durée de l’effort, du type d’effort demandé (continu ou intermittent) et de comment adapter l’entraînement à chaque effort, afin de proposer des séances d’entraînement concrètes pour un public d’athlètes ou de personnes sédentaires », développe la chercheuse. « Parce que la production de lactate est différente selon l’intensité de l’effort : plus l’effort est intense, plus le corps va en produire. Et aussi, plus l’effort est répété, plus la production augmente. Donc, en un sens, la production de lactate s’entraîne. »

En 2020, la chercheuse participe, avec ses collègues, à des tests centrés sur l’équipe de France féminine de judo, des athlètes parmi les meilleures au monde dans leur discipline, en vue des compétitions internationales d’envergure, et un an et demi avant les Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Tokyo de 2021. Le suivi des judokates s’effectue après chaque match d’entraînement, par une collecte de données concernant les concentrations de lactate, d’ions bicarbonate ou d’acidité du sang. Les résultats obtenus montrent, dans le sang des sportives, une concentration en lactate environ cinq fois plus élevée à la fin de la série de quatre matchs d’entraînement de quatre minutes, pour un pH quasiment identique. « Grâce à cette étude, nous avons été en capacité de mieux comprendre les réponses métaboliques à l’effort de haute intensité. Ces résultats ont justifié une intensification des séances d’entraînement, tout en rallongeant les délais de récupération lors de chaque entraînement, quelques semaines avant la compétition », explique Claire Thomas- Junius. Six médailles, obtenues au championnat du monde et championnat du monde junior immédiatement après cet entraînement, et trois médailles d’argent olympiques, quelques mois plus tard, constituent l’impressionnant palmarès récolté par ces sportives. « La performance, c’est multifactoriel », ajoute la chercheuse. « À côté de la physiologie, il y a évidemment la nutrition, la psychologie, le sommeil, etc. »

Aux côtés de Claire Thomas-Junius, François Chiron, doctorant au sein du LBEPS, a récemment mené des travaux sur les effets du stress sur la performance sportive, et sur une étude de cas, au cours de laquelle il a suivi une championne de course de steeple. Les résultats indiquent que la surveillance des variations de rythme cardiaque est un indicateur important du stress psychophysiologique de l’athlète. « Le stress se traduit notamment par de nombreuses variations du rythme cardiaque. Il faut savoir que ce dernier n’est pas tout à fait régulier. Moins les variabilités du rythme cardiaque sont importantes, plus le stress de l’organisme est important, et inversement », explique Claire Thomas-Junius. Un stress de l’organisme conduit à des risques accrus de blessures, ainsi qu’à une altération de fonctions cognitives importantes telles que la mémoire, l’apprentissage ou les fonctions de cellules neuroendocrines, productrices d’hormones.

Claire Thomas-Junius et ses collègues ont également travaillé en partenariat avec la Fédération française d’aviron (FFA). « Les préparateurs et préparatrices physiques de la Fédération s’interrogeaient sur le type d’entraînement à mettre en place, notamment auprès des jeunes athlètes, afin de les conduire vers les Jeux olympiques (JO) de Paris 2024 et surtout les JO 2028. Faut-il individualiser l’entraînement selon les cas, ou inversement le généraliser à toute la Fédération ? », présente Claire Thomas- Junius. « Nous nous sommes finalement rendu compte qu’en fonction de l’état d’avancée de la puberté des jeunes, leurs réponses métaboliques et physiologiques sont complètement différentes, à la fois chez les filles et chez les garçons. Du coup, il n’était pas recommandé de donner les mêmes séances d’entraînement à tous et toutes. C’est extrêmement intéressant d’intégrer cette notion d’âge biologique, en fonction de la puberté et de son pic, à la place de l’âge “chronologique” », résume la chercheuse.

Ce paradigme nouveau infuse déjà dans des compétitions juniors, où des classements plus équitables font leur apparition. « La Fédération française de ski (FFS) a récemment pris en compte un classement de l’âge biologique et non de l’âge chronologique à la suite d’une compétition de slalom. Un jeune garçon qui aurait terminé 30e au classement initial s’est retrouvé premier de sa catégorie. Ce nouveau calcul, basé sur l’état d’avancée de la croissance, est très valorisant pour les jeunes sportifs et sportives », décrit Claire Thomas-Junius.

En parallèle, Claire Thomas-Junius et son équipe s’intéressent également de près à l’utilisation d’un nouveau paramètre pour relever les informations nécessaires au suivi et à l’évaluation physiologique de sportifs et sportives : la salive. « C’est quasiment non-invasif et cela nous permet d’accéder à des informations sur le niveau de stress, l’état de l’organisme notamment grâce au ratio cortisone-testostérone, l’état de forme des sujets, etc. », décrit la directrice de laboratoire. Les prélèvements salivaires ont été effectués lors du championnat de France d’athlétisme, à l’été 2023, et les résultats sont en cours d’exploitation.

Une carrière consacrée à l’étude de l’endurance humaine

Arrivée à l’Université d’Évry en 1988, Véronique Billat consacre sa carrière à l’étude de l’exercice physique et de sa physiologie. « Mes travaux consistent essentiellement à comprendre comment optimiser l’énergie, en fonction du profil physiologique de chacun. À tout âge, il est selon moi possible d’améliorer son énergie aérobie en variant les vitesses, à l’entraînement autant qu’en compétition », résume la chercheuse, qui suit notamment des championnes et champions d’athlétisme et de marathon depuis plusieurs années. La scientifique a récemment étudié les différences de stratégie de rythme entre deux disciplines aux environnements très différents : la natation et la course à pied. « En fonction des techniques et des situations, que ce soit la nage, la course, le cyclisme ou même la marche, le corps humain atteint une même consommation maximale d’oxygène (la VO2max). En revanche, l’effort fourni ne se traduira pas par des mêmes vitesses de course ou de nage, par exemple », explique Véronique Billat.

Championne universitaire de ski de fond et de course à pied, la chercheuse accompagne aujourd’hui les athlètes de haut niveau, comme les sportifs et sportives novices, à l’accomplissement de leurs objectifs. En 2017, elle a supervisé l’entraînement de Robert Marchand, un homme de 105 ans, avant qu’il n’établisse un record du monde de distance parcourue à vélo en une heure (plus de 22 kilomètres).

Aujourd’hui, Véronique Billat s’intéresse de près au modèle animal et aux comparaisons possibles entre êtres humains et animaux. « Mon idée, c’est de comparer, de manière interdisciplinaire, les modèles animaux et humains en situation réelle. J’étudie l’optimisation énergétique dans des situations variées d’environnements (altitude, température, etc.) en essayant de prendre en compte les réactions spontanées des animaux », détaille-t-elle.

L’exercice physique comme thérapie de maladies neuromusculaires ?

Toujours au LBEPS, dans lequel il est arrivé courant 2021 en étant lauréat du dispositif Actions thématiques incitatives du Génopole (ATIGe), Olivier Biondi étudie depuis plus de quinze ans les maladies neuromusculaires et les thérapies innovantes les concernant. « Cela englobe les thérapies de maladies affectant le motoneurone, au niveau de la moelle épinière ou du système nerveux central, jusqu’aux neuropathies, affectant les axones, la partie du neurone conduisant l’information nerveuse jusqu’aux cellules ciblées. Les myopathies, par exemple, altèrent le muscle », détaille le chercheur. « Jusqu’à maintenant, j’ai principalement travaillé sur deux maladies neurodégénératives, très importantes dans le monde du sport. » La première, la sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou maladie de Charcot, a une histoire particulière avec le monde du sport : l’exercice physique intensif est considéré comme facteur favorisant l’apparition de la maladie, dont la prévalence est fortement multipliée chez les sportifs et sportives de haut niveau en comparaison avec la moyenne de la population générale. « L’autre pathologie, c’est l’amyotrophie spinale infantile (ASI), qui touche les enfants », poursuit le biologiste. « Je me suis toujours intéressé à l’effet de l’exercice physique sur des pathologies interdisant plus ou moins la pratique de l’exercice physique : lorsque l’on présente des défauts de motoneurones ou musculaires, les préconisations médicales sont rarement des exercices physiques, par peur d’aggraver les symptômes. »

L’objectif des recherches d’Olivier Biondi et de son équipe est désormais de coupler exercice physique et thérapie de maladies neuromusculaires. « Il s’agit à la fois d’utiliser l’exercice physique comme thérapie potentielle, avec une prise en charge quotidienne des patientes et patients, et parallèlement d’utiliser l’exercice physique comme un moyen de mettre en évidence des mécanismes biologiques ou cellulaires pathologiques défaillants », relate le chercheur. « Mon but, c’est d’essayer de voir dans quelle mesure l’exercice physique vient en aide aux patientes et patients atteints de myopathies, et notamment de dystrophies musculaires, lorsque la morphologie du muscle est altérée », résume-t-il.

Se pose alors la question du type d’exercice physique adapté à chaque pathologie. L’adéquation entre les séances d’exercice et les spécificités propres à chaque maladie est essentielle, explicite Olivier Biondi : « Si l’on choisit l’exemple de la dystrophie musculaire de Duchenne, une maladie génétique grave touchant l’enfant et provoquant la rupture ou l’altération du lien entre la cellule musculaire et le reste du muscle, l’exercice physique est difficile à réaliser sans tirer sur cette structure affaiblie et provoquer la dégradation de la cellule. Il existe plus de 30 dystrophies différentes, touchant des gènes différents et les cellules musculaires d’une manière différente à chaque cas. Mais l’application d’un exercice physique, à des intensités et avec des contraintes mécaniques adaptées à chaque pathologie, est toujours possible. »

À travers leurs travaux, Olivier Biondi et son équipe cherchent ainsi à déterminer, tout d’abord à partir de modèles animaux et cellulaires, les conditions optimales de réalisation d’un exercice physique pour une maladie spécifique, dans le but d’endiguer un cercle vicieux aggravant les symptômes, parfois paralysants, des pathologies. « Du fait que les muscles fonctionnent moins bien, les patientes et patients pratiquent moins d’exercice physique voire ne se déplacent plus. Et en bougeant moins, les muscles se dégradent encore plus », complète le biologiste.

Les thérapies combinatoires comme solution aux pathologies neuromusculaires génétiques ?

Si l’implémentation d’exercices physiques dans les traitements de maladies neuromusculaires constituerait une avancée dans l’accompagnement de nombreuses patientes et patients, ces thérapies ne seront jamais curatives. En parallèle de ses études sur l’apport de l’exercice physique aux thérapies de maladies neuromusculaires, Olivier Biondi s’intéresse au développement de méthodes combinatoires, à l’interface entre la génétique et les travaux de son équipe. « Nous collaborons avec le Généthon, laboratoire spécialiste des thérapies géniques créé par l’association française contre les myopathies (AFM) et situé à Évry, travaillant sur des techniques pour “rapporter” le gène sain dans les muscles de patientes et patients atteints d'une pathologie neuromusculaire génétique – muscles présentant alors un gène muté à l’origine de la maladie », raconte-t-il.

L’approche la plus prometteuse utilise des adeno-associated viruses (AAV, ou virus adéno-associés) comme vecteurs transportant des gènes sains vers les fibres musculaires ciblées. Les virus sont recombinants : ils sont produits à partir de morceaux d’ADN pour réduire voire éliminer leur toxicité envers le sujet. Cependant, il existe de nombreuses limites à cette pratique, comme le souligne Olivier Biondi : « Tout d’abord, pour toucher l’ensemble des muscles, il est aujourd’hui obligatoire de pratiquer des injections par voie intraveineuse à haute dose, c’est-à-dire d’injecter une très grande quantité de virus, pour essayer de toucher le plus de muscles possibles. Le problème est alors hépatique : le fonctionnement du foie, une véritable “éponge à virus”, est menacé. Il y a aussi un souci d’hétérogénéité : il est difficile aujourd’hui, malgré l’intraveineuse à haute dose, de cibler toutes les fibres musculaires du corps humain et dans les mêmes proportions. »

Le but de l’équipe d’Olivier Biondi est de trouver des méthodes d’optimisation de la pénétration des AAV au sein des muscles, ainsi que l’expression des gènes introduits, pour finalement corriger complètement la maladie et les symptômes. « Nous pensons que l’exercice physique a une grande plus-value. Nous avons la capacité, grâce à l’exercice physique, de changer les protéines à la surface des cellules musculaires, et ainsi, pourquoi pas, d’en faciliter l’accès aux AAV », entrevoit le chercheur.

Références :

Thomas C. et al., The effect of preexercise alkalosis on lactate/pH regulation and mitochondrial respiration following sprint-interval exercise in humans. Front. Physiol. 2023.

Chiron F. et al., Application of Vagal-mediated heart rate variability and subjective markers to optimise training prescription: An Olympic Athlete Case Report. Int J Disabil Sports Health Sci, 2021.

El Khoury M. et al., NADPH oxidase 4 inhibition is a complementary therapeutic strategy for spinal muscular atrophy. Front. Cell. Neurosci. 2023.

Demarie, S. et al., Pacing of Human Locomotion on Land and in Water: 1500 m Swimming vs. 5 000 m Running. Appl. Sci. 2023.

Cet article est issu de L'Édition n°24.

L'intégralité du journal est à découvrir ici en version numérique.

Pour découvrir d'autres articles et sujets, abonnez-vous au journal L'Édition et recevez les prochains numéros :

S'abonner