Le James Webb découvre toujours plus d’hydrocarbures dans les disques autour d’étoiles de très faible masse

Une équipe de recherche internationale impliquant des scientifiques de l’Université Paris-Saclay, du CEA, du CNRS, de l’Ecole Polytechnique et de l’Observatoire de Paris vient de révéler la composition chimique d'un disque de matière en rotation autour d'une jeune étoile, où se forment de nouvelles planètes. Les résultats révèlent le plus grand nombre de molécules contenant du carbone observées à ce jour dans un tel disque. Ces résultats ont des implications sur la composition potentielle des planètes qui pourraient se former autour de cette étoile. Ces résultats, publiés dans la revue Science le jeudi 6 juin, ont été obtenus dans le cadre du programme temps garanti de l'instrument MIRI développé par un consortium de laboratoires en Europe et aux Etats-Unis et impliquant l’Université Paris-Saclay.

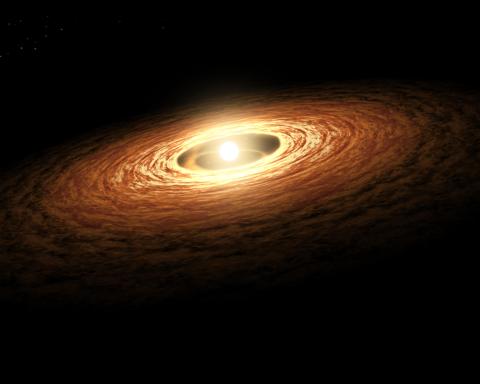

Les planètes rocheuses sont très communes autour des étoiles de très faible masse, comme en témoigne le fameux système planétaire TRAPPIST-1. On sait pourtant peu de choses sur la chimie de ces mondes, qui peuvent être semblables ou très différents de la Terre. En étudiant les disques à partir desquels ces planètes se forment, appelés disques protoplanétaires, les astronomes espèrent mieux comprendre le processus de formation des planètes et la composition des planètes qui en résultent.

Les disques protoplanétaires autour d'étoiles de très faible masse sont difficiles à étudier parce qu'ils sont plus petits et moins lumineux que les disques autour d'étoiles plus massives. Le programme appelé MIRI Mid-INfrared Disk Survey (MINDS) vise à utiliser les capacités uniques du télescope spatial James Webb (JWST) pour faire le lien entre les propriétés des disques et les propriétés des exoplanètes.

Dans une nouvelle étude, cette équipe a exploré la région autour d'une étoile de très faible masse connue sous le nom d'ISO-ChaI-147, une étoile âgée de 1 à 2 millions d'années qui ne pèse que 0,11 fois le poids du Soleil. Le spectre révélé par l’instrument MIRI du JWST montre la chimie d’hydrocarbure la plus riche observée à ce jour dans un disque protoplanétaire - un total de 13 molécules carbonées différentes. L'équipe a notamment détecté pour la première fois de l'éthane (C2H6) en dehors de notre système solaire, ainsi que de l'éthylène (C2H4), du propyne (C3H4) et le radical méthyle CH3.

« Il est incroyable que nous puissions détecter et quantifier la quantité de molécules que nous connaissons bien sur Terre, comme le benzène, dans un objet situé à plus de 600 années-lumière », explique Agnès Perrin, chercheuse CNRS au Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD – CNRS/ENS-PSL/IPP/Sorbonne Université).

« L’an dernier, nous avions déjà découvert une très grande quantité d’acétylène (C2H2), de diacétylène (C4H2) et du benzène (C6H6) dans un disque autour d’une étoile similaire. Ici c’est un cocktail encore plus riche de molécules qui est découvert, confirmant que les disques autour de ce type d’étoile sont de vraies usines d’hydrocarbures », ajoute Benoît Tabone, chercheur CNRS à l’Institut d’Astrophysique Spatiale (IAS - Université Paris-Saclay/CNRS).

Ces résultats ont des implications importantes pour la chimie du disque interne et des planètes qui pourraient s'y former. Comme le JWST a révélé que le gaz présent dans le disque est riche en carbone, il est probable qu'il reste peu de carbone dans les matériaux solides à partir desquels les planètes se formeraient. Par conséquent, les planètes rocheuses qui pourraient s'y former seraient finalement pauvres en carbone.

Ces travaux soulignent la nécessité cruciale pour les scientifiques de collaborer entre les différentes disciplines. L'équipe note que ces résultats et les données qui les accompagnent peuvent contribuer à d'autres domaines, notamment la physique théorique, la chimie et l'astrochimie, afin d'interpréter les spectres et d'étudier de nouvelles signature spectroscopique de molécules dans cette gamme de longueurs d'onde.

Pour lire le communiqué de presse de l’Agence spatiale européenne (ESA) : https://esawebb.org/news/weic2416/

Pour découvrir la publication dans Science : https://www.science.org/doi/10.1126/science.adi8147

Contact pour l’Université Paris-Saclay

Benoît Tabone, Institut d'Astrophysique Spatiale (IAS - Univ. Paris-Saclay/CNRS) : benoit.tabone@universite-paris-saclay.fr