Carsten Janke : Déchiffrer le « code tubuline »

Carsten Janke est chercheur au laboratoire Intégrité du génome, ARN et cancer (GIRC – Univ. Paris-Saclay/CNRS/Institut Curie) et responsable de l’équipe Régulation de la dynamique des microtubules par code tubuline. Avec elle, il tente de comprendre le rôle des modifications post-traductionnelles des microtubules, de longues molécules qui constituent le squelette des cellules eucaryotes. Alors que la communauté scientifique soupçonne les modifications de ces protéines de contenir de l’information sous forme de « code », le parcours du chercheur montre comment faire sienne une question des plus fascinantes de la science moderne.

Originaire de Saxe (Allemagne), Carsten Janke amorce son cheminement scientifique un peu par hasard : incité par ses professeurs à s’inscrire en mathématiques à l’Université de Leipzig, il y a sa première intuition ; il sait qu’il ne s’épanouira pas dans cette discipline. Il lui préfère la biologie, dopée dans les années 1980 par la multiplication des nouvelles techniques moléculaires, et lui consacre ses études. Il choisit de faire une thèse de doctorat à l’Institut du cerveau de Leipzig qui utilise les techniques dernier cri.

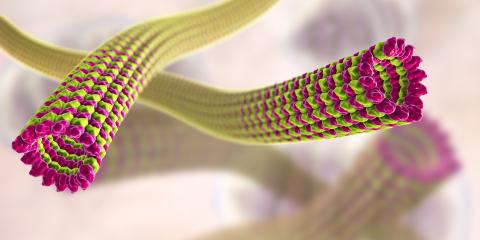

C’est à cette occasion que les microtubules croisent pour la première fois son chemin. Ces molécules longilignes - des filaments formés de la protéine tubuline – sont un des constituants du cytosquelette, qui intervient dans des fonctions cellulaires majeures. Alors que sa thèse porte sur la protéine tau, que l’on suspecte - à raison - d’être liée à la maladie d’Alzheimer, une des propriétés de cette protéine est de se fixer sur les microtubules pour les stabiliser.

Faire sienne la liberté académique

À ce stade, Carsten Janke n’a pas encore de déclic pour le sujet scientifique qui occupera le centre de ses recherches futures. Après sa soutenance de thèse, il souhaite surtout profiter de la liberté offerte par les courts contrats postdoctoraux pour découvrir la recherche dans de nouveaux pays, et pourquoi pas la France. À la fin des années 1990, le postdoctorat y fait tout juste son apparition et est encore assez rare. Mais à Orléans, un laboratoire accepte d’accueillir le jeune chercheur. Les microtubules se trouvent alors une seconde fois sur sa route : Carsten Janke apprend à ce moment-là que ces constituants du cytosquelette sont susceptibles de subir un grand nombre de modifications post-traductionnelles.

Ces modifications chimiques se font sur la protéine tubuline elle-même, une fois fabriquée par la cellule à partir de l’information contenue dans l’ADN du noyau. Il s’agit soit de l’ajout ou du retrait de groupes fonctionnels ou peptidiques. Comme un microtubule se compose d’un très grand nombre de molécules de tubuline, dont chacune peut être modifiée indépendamment, « on arrive à un nombre infini de combinaisons de modifications possibles. Les scientifiques ont alors commencé à émettre l’hypothèse qu’il y avait un "tubulin code" », confie Carsten Janke.

Un intérêt croissant

Cette hypothèse séduit d’ailleurs le chercheur. À la fin de son contrat à Orléans, il parle couramment le français et même s’il a fait de nombreuses rencontres déterminantes pour la suite de sa carrière, il se heurte à un obstacle de taille : il ne trouve pas d’équipe d’accueil en France lui permettant de travailler sur le « code tubuline ». Il décide donc de déménager une seconde fois, en direction de l’Écosse, où il trouve un sujet qui lui sert de tremplin : la division cellulaire dans les levures. Si ce champ d’étude n’est pas en lien direct avec le « code tubuline », il n’est pas pour autant sans connexion avec les microtubules puisqu’ils sont très impliqués dans la division cellulaire.

Avec ce nouveau postdoctorat, Carsten Janke perfectionne sa maîtrise des techniques de biologie moléculaire. Il obtient également à la fin de son contrat un financement de l’European Molecular Biology Organization (EMBO) qu’il utilise pour revenir en France. Il rejoint l’équipe de Bernard Eddé, le découvreur d’une modification post-traductionnelle des microtubules, au Centre de recherche en biochimie macromoléculaire de Montpellier (CRBM).

La traque des enzymes

Pour Carsten Janke, c’est le moment de se consacrer entièrement à ce qui est devenu sa passion : les modifications post-traductionnelles des microtubules et le rôle qu’elles jouent. Il décide d’appliquer sa maîtrise de la biologie moléculaire à la modification découverte par l’équipe de Bernard Eddé. Ensemble, ils repèrent la séquence d’ADN encodant l’enzyme qui modifie la tubuline et traquent ensuite dans l’ADN les gènes d’autres enzymes similaires. « J’ai cherché dans le génome comme un fou et, par alignement et reconstitution des séquences, j’ai trouvé des segments qui ressemblaient aux premières protéines que j'avais identifiées. »

Grâce au clonage moléculaire, l’équipe obtient des souris qui expriment intensément ces gènes-là. Les scientifiques observent alors comment ces nouvelles enzymes modifient la tubuline. En procédant ainsi, Carsten Janke découvre un certain nombre de nouvelles enzymes responsables des différents types de modifications post-traductionnelles.

Souris de laboratoire

Forte de ces premiers succès, l’équipe envisage l’étape suivante : repérer chez les souris les conséquences de la dérégulation des modifications post-traductionnelles des microtubules. En 2010, elle déménage à l’Institut Curie à Orsay où Carsten Janke poursuit ses recherches sur le « code tubuline » au sein du laboratoire Intégrité du génome, ARN et cancer (GIRC – Univ. Paris-Saclay/CNRS/Institut Curie). Ses recherches fonctionnelles s’avèrent plus complexes que prévues car ces modifications de la tubuline n’ont souvent que de très légers impacts sur l’état général des souris. « Ces souris vont très bien si on les regarde rapidement », confirme Carsten Janke. Seul un examen approfondi permet d’y déceler quelques altérations, qui parfois n’apparaissent qu’au cours de la vie des souris.

Par exemple, sur une des lignées de souris modifiées, l’équipe remarque une baisse de fertilité des mâles. Cela conduit l’équipe de Carsten Janke à se pencher sur le rôle des modifications post-traductionnelles des microtubules dans le fonctionnement des spermatozoïdes. Le flagelle de ces cellules reproductrices est en effet constitué de neuf paires de microtubules disposées autour d’une paire centrale. Ces neuf paires de microtubules subissent de nombreuses modifications post-traductionnelles et sont liées entre elles par des protéines motrices. Ces protéines motrices créent de petits mouvements qui, s’ils sont synchronisés, induisent la bonne ondulation du flagelle du spermatozoïde. L'équipe de Carsten Janke, en collaboration avec des équipes de Bonn et Dresde en Allemagne, montrent que le manque d'une des modifications sur les microtubules du flagelle empêche le fonctionnement correct des moteurs moléculaires. À cause de cette anomalie, la nage du spermatozoïde n’est plus rectiligne et celui-ci tourne en rond : la probabilité qu’il rencontre un ovule devient moindre.

Un code probabiliste

Aujourd’hui, le chercheur modère l’existence d’un code tubuline aussi déterminé que le code génétique. « Cela génère des motifs, qu’on ne peut interpréter que comme des probabilités pour un évènement de se produire. À long terme, cela suffit toutefois à influencer l’organisme au niveau macroscopique. »

De nombreuses zones d’ombre restent encore à lever et après des études - et des découvertes - à l’échelle moléculaire et de l’organisme, Carsten Janke souhaite désormais comprendre les mécanismes en jeu au niveau cellulaire. À cette échelle, l’effet des modifications post-traductionnelles des microtubules demeure encore bien mystérieux – mais certainement pas pour longtemps !